Ausgewählte Forschungsschwerpunkte

Der Arztbrief aus kulturwissenschaftlicher Perspektive: Zur Narrativität, Geschichte und Ethik eines unerforschten Experten-Genres

SNF Interdisziplinäres Projekt, Nr. 10.003.969, Laufzeit 8/2025 – 7/2029

Prof. Dr. Dr. Martina King (Fribourg)

Prof. Dr. Dr. Ralf Jox (Lausanne)

Dr. Dr. Felix Rietmann (Fribourg)

«Wir begannen schrittweise mit einer zügigen Reduktion der Sedierung. Das begonnene Rhabdomyolyseschema konnte im Verlauf beendet werden. Die kalkulierte Antibiose konnte bei fallenden Entzündungszeichen rasch beendet werden. Die geplante Entwöhnung von der Sedierung gestaltete sich schwierig»

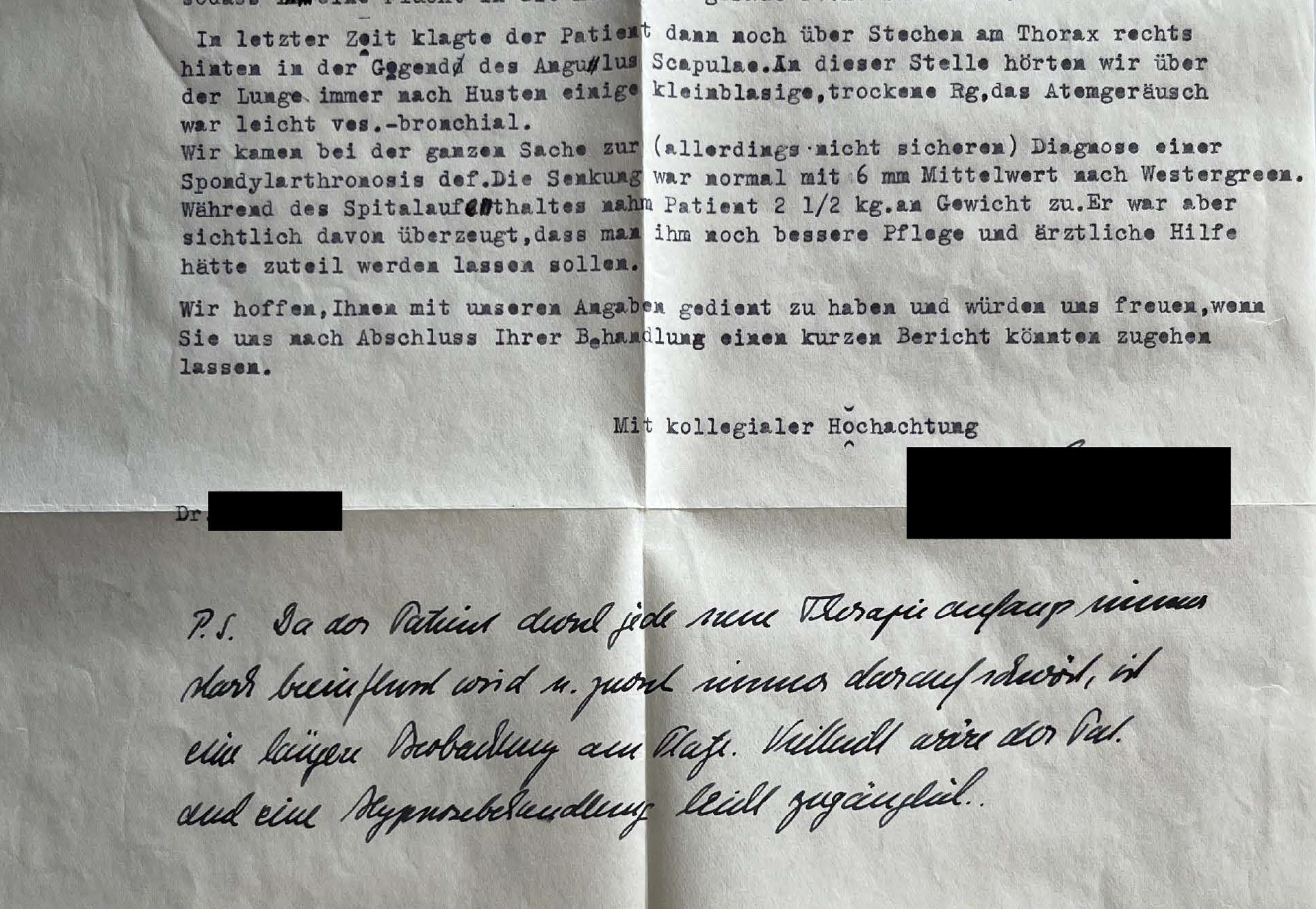

Was ist das für eine eigentümliche Schreibart, woher kommt sie? Wer spricht so - in einfachen Parallel-Sätzen, mit monotonen Wiederholungen und unverständlichen Fachwörtern? Diese Schreibart trägt weltweit die gesamte klinische Schriftkommunikation – und ist doch nie wissenschaftlich untersucht worden. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus einem Arztbrief bzw. klinischen Entlassungsbericht: Dieses standardisierte Experten-Genre wird täglich tausendfach von ÄrztInnen geschrieben und gelesen, da jede(r) PatientIn nach einem Krankenhausaufenthalt ein solches Dokument erhält. Trotzdem ist es unter KulturwissenschaftlerInnen nahezu unbekannt – und unter KlinikerInnen als mühsame Arbeit verachtet und in seiner Mangelhaftigkeit beklagt. Unser Projekt betritt hier terra incognita und erschliesst das unterschätzte Genre aus drei Fachperspektiven: Literaturwissenschaft, Medizingeschichte und Medizinethik. Dabei gehen wir von der dreifachen Hypothese aus, dass der Arztbrief als bemerkenswertes Schreibverfahren

- erstens eine systematische Rolle dabei spielt, wie ÄrztInnen erzählend verstehen (Literaturwissenschaft),

- zweitens verwoben ist in die paradigmatische Entwicklung zur normierten Medizin und ihren Körperkonzepten seit dem mittleren 20. Jh. (Medizingeschichte),

- drittens grundlegende ethische Konfliktfelder rund um ärztlichen Paternalismus und Patientenautonomie erkennen hilft und diese selbst wiederum beeinflusst (Medizinethik).

Anhand präliminärer Untersuchungen an unserem archivalischen Quellenkorpus (180 Arztbriefe, 160 Krankenakten, 1920 bis Gegenwart) gliedert sich der Forschungsplan in drei historische Abschnitte. In der protogenerischen Phase (ca. 1920-1945) tauchen sporadisch persönliche Schreiben von Ärzten an Kollegen in der Akte auf, in der Konsolidierungsphase (ca. 1945 – 1970) scheint sich das Genre zu standardisieren und zu etablieren, es ist in jeder Akte enthalten; und in der Differenzierungsphase (ca 1970 – Gegenwart) bilden sich bei zunehmender Sprachverfremdung Unterformen aus.

Das Projekt stellt einen Meilenstein in der Entwicklung der Schweizerischen Medical Humanities dar: Die zu erwartenden Erkenntnisse schliessen zum einen eine wesentliche Lücke in der Geschichte medizinischer Kommunikation und Ethik, sie entwickeln zum anderen auch die Erzählforschung zu faktualen Expertengenres und zum Phänomen des narrative reasonings weiter. Schlussendlich wird das Projekt dazu beitragen, die kognitiven und zwischenmenschlichen Dimensionen individuellen ärztlichen Text-Handelns in den gegenwärtigen Entwicklungen zur Digitalisierung in den Vordergrund zu rücken.

Vorgängige Veröffentlichungen :

- Martina King / Tom Kindt: The discharge letter in clinical medicine: history and epistemology of an unknown narrative genre, in: Special Issue ‚Narrative Structure and Narrative Knowing in Medicine and Science’, ed. by Martina King and Tom Kindt, Narratologia, Berlin: De Gruyter 2023, p. 157-187

- Martina King: «Es liegt eine aktive Blutung vor»: Erzählen in der Textsorte ‘Arztbrief’, in: Kulturpoetik 2021/1, S.70-93

- Martina King: «Nach Aufnahme arterielle Hypotonie»: Personenkonzept und Kommunikationsformen in der Experten-Medizin, in: Gesnerus, Vol. 77/2 (2020), S. 411-437

Medikale Räume in der Erzählliteratur des langen 20. Jahrhunderts

SNF Projektförderung, Nr. 50070101, Laufzeit 5/2023 – 5/2027

Projekt-Team:

Prof. Dr. phil. Dr. med. Martina King (PI)

Prof. Dr. phil. Benjamin Specht (senior researcher)

Dr. med. cand. phil. Mona Baie (Doktorandin Komparatistik)

PD Dr. phil. Matthias Aumüller (assoziierter beratender Mitarbeiter)

PD Dr. phil. Katrin Dennerlein (assoziierte beratende Mitarbeiterin)

Anna-Marie Joos (wissenschaftliche Hilfskraft, Komparatistik)

Wie erzählt moderne Literatur medikale (Innen-)Räume und welche kulturelle Funktion haben sie? Das ist die Kernfrage, die unser erzähl- und raumgeschichtliches Projekt anleitet. Hintergrund ist die Medizin des 20. u. 21 Jh., die sich explosionsartig ausdifferenziert, unzählige neue Apparate, Therapie- und Diagnosetechniken und entsprechend spezialisierte ‘Räume des Fortschritts’ hervorbringt: anfangs Pathologieinstitute, Labors und Röntgenkammern, später Intensivstationen, Großkliniken, Bestrahlungsräume. In solch abgeschlossenen Zonen wird der Mensch nun vermessen, quantifiziert und optimiert, der Prozess der Medikalisierung schreitet irreversibel voran – und gerade die Erzählliteratur scheint sich besonders für solche exotischen Räume zu interessieren. Sie inszeniert sie allerdings nicht als Zonen des gesicherten Wissens und des Fortschritts, sondern eher als verstörende, unfeste Schauplätze existentieller menschlicher Erfahrung. Wandelt man z.B. als LeserIn durch die unheimlichen Seziersäle in Schnitzlers Traumnovelle (1925) oder sucht man sich im chaotischen Röntgenraum des Zauberberg (1924) zurecht zu finden, so stellt sich eher Verunsicherung als Fortschrittsglaube, Krisenbewusstsein als Gewissheit ein. Erstes Projektziel (Monographie I, PI) ist es, dieser Krisen-Funktion medikaler Räume in der Literatur des frühen 20 Jh. nachzugehen.

Nach 1945 hält das Interesse der Literatur am medikalen Raum unvermindert an, doch es verschieben sich die Akzente: International publiziert werden nun zunehmend sog. Illness Narratives, m.a.W. Texte, die Krankensäle, Warteräume, Klinikflure aus der Perspektive der PatientInnen als Räume des Leidens und der Bewährung inszenieren; zu denken ist an Thomas Bernhard und Christa Wolf, Audre Lorde und Hilary Mantel, Wolfgang Herrndorf oder David Wagner. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen besteht das zweite Projektziel (Monographie II, Doktorat) darin, der Funktions- und Krisenfrage in der rezenten autopathobiograpischen Literatur nachzugehen.

Unsere Hauptthese ist, dass Literatur am kulturellen Medikalisierungsprozess nicht nur entscheidenden Anteil hat, sondern vielmehr mit einer autonomen Stimme an der Raumgestaltung teilnimmt; sie stellt hier eigenständige, symbolisch aufgeladene Projektions-, Zeichen- und Erfahrungsräume des Menschlichen zur Verfügung.

-

Überzeugung und Prävention. Förderung für und Widerstand gegen die Kinder-Pockenimpfung in der Westschweiz zu Beginn des 19. Jahrhunderts (Lovey)

Das Forschungsprojekt befasst sich mit der sozialen und politischen Geschichte der Pockenimpfung bei Kindern in der Westschweiz (Freiburg, Waadt und Neuenburg) zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Zu einer Zeit, als die ersten politischen Maßnahmen der Öffentlichen Gesundheit eingeführt wurden, richtete sich die Aufmerksamkeit von Politikern, Gesundheitsbehörden, Ärzten und Eltern auf den Einsatz der Pockenimpfung, die kurz zuvor in Europa entwickelt und verbreitet worden war. Als die Hauptopfer der Krankheit standen Kinder im Mittelpunkt einer Reihe konvergierender und divergierender Interessen. Die Studie untersucht, wie die Impfung staatlich durchgesetzt und gefördert wurde, wie sie kontrolliert wurde und wie sie von der Bevölkerung aufgenommen wurde, um genauer zu verstehen, wann, wie und mit welchem Ziel die Kindergesundheit zu einem brisanten sozialen und politischen Thema wurde. Der Vergleich zwischen den Kantonen Waadt und Freiburg sowie dem Fürstentum Neuenburg erlaubt es, verschiedene Strategien und Sachzwänge zu erhellen, die von den unterschiedlichen sozioökonomischen und politischen Realitäten dieser Regionen abhingen: ländlich/städtisch, katholisch/protestantisch, konservativ/liberal.

-

The Hospital Narratives: Telling Clinical Spaces in German and English Autopathographical Prose of the 20th and 21st Centuries (Baie)

The project explores the semantics of hospitals and their subspaces, such as patient rooms, operating theaters, and examination rooms, in German- and English-language autopathographical prose from the mid-twentieth century to the present. It aims to fill a significant gap in research in both literary spatial studies and cultural history: despite the spatial turn in literary and cultural studies and a growing scholarly interest in narratives of illness, there is no systematic study specifically dedicated to clinical settings as a central poetological feature in pathographical prose. Moreover, the project contributes to recent efforts in literary scholarship and the broader medical humanities to embrace multilingual, comparative approaches to the study of illness narratives.

The corpus comprises German- and English-language texts by eminent creative writers that draw on their respective experiences of hospitalization, among them Thomas Bernhard’s Der Atem (1978), Audre Lorde’s The Cancer Journals (1980), Hilary Mantel’s Giving Up the Ghost (2003) and David Wagner’s Leben (2013). Taking its cues from theories of autofiction and the emerging narratology of space, the project initially analyzes how hospital settings are narratively created and perspectivized in these texts. Consecutively, the study asks about the semantics of hospital settings by relating the narrative structures in the primary texts to the context of medical and hospital culture as conveyed in medical journals, architectural literature, and popular scientific writings.

The hypothesis is that clinical settings in autopathographical prose serve an important (cross-)cultural function in giving material form to reflections on issues as diverse as embodiment and identity, art, religion, political regimes, gender norms, medical authority, and (posthuman) care. In a period of increasing medicalization and rapidly evolving, progressively technologized hospital landscapes, literature thus emerges as an autonomous voice contributing to the broader cultural shaping and framing of clinical spaces across German and Anglophone contexts.

Floor plan of a surgical ward (Rudolf Virchow Hospital Berlin, 1980s), planning sketch by hospital architects Robert von Werz, Johann-Christoph Ottow, Erhard Bachmann and Michel Marx -

Fragile Moderne: Annäherungen an die Literatur der Weimarer Republik aus den Perspektiven der Medical Humanities und der Disability Studies (Görbert)

Das Forschungsprojekt fragt nach den Gründen, Formen und Konsequenzen der traditionsreichen und wirkmächtigen Faszination der Literatur für das Thema Behinderung, deren Liste einschlägiger Figuren von Ödipus bei Sophokles über Shakespeares Richard III., Victor Hugos Quasimodo und Hermann Melvilles Ahab bis hin zu etwa Max Frischs Theo Gantenbein reicht.

Methodisch werden hierbei Sichtweisen aus den Medical Humanities und den Disability Studies zusammengeführt. Es geht darum, gängige Dualismen zwischen ‚medizinischen‘, auf die Biologie des Individuums gerichteten und ‚sozialen‘, auf gesellschaftliche Konstruktionen abzielenden Modellen aufzubrechen bzw. diverse Sichtweisen auf Behinderung instruktiv zusammenzuführen. Das Projekt versteht sich als ein Beitrag zur weiteren Etablierung sowohl der Medical Humanities als auch der (Literary) Disability Studies in der Germanistik.

Historisch setzt das Projekt an Texten der Klassischen Moderne zur Zeit der Weimarer Republik an und damit an einer Station der Literaturgeschichte, an der Menschen mit Behinderungen ganz besonders ins Zentrum der gesellschaftlichen und künstlerischen Diskurse rücken. Gründe hierfür liegen auf der einen Seite in einer entschiedenen Modernisierung, Professionalisierung und Institutionalisierung des Umgangs mit Behinderungen, die sich im frühen 20. Jahrhundert und erst recht als Folge der Versehrungen des Ersten Weltkriegs abzeichnen. Am anderen Pol des historischen Spektrums findet sich das Erstarken eugenischer Ansätze, die in Deutschland spätestens ab 1933 Initiativen zur gesellschaftlichen Inklusion von Menschen von Behinderungen ein katastrophales Ende bereiteten.

Das Korpus für das Projekt setzt sich zusammen aus Texten etwa von Bertolt Brecht, Veza Canetti, Alfred Döblin, Lion Feuchtwanger, Leonhard Frank, Max Herrmann-Neiße, Franz Kafka, Thomas Mann, Joseph Roth, Ernst Toller und Stefan Zweig.

The People’s War Book[…]. Internet Archive Book Images, No restrictions, via Wikimedia Commons -

Raising a Well-Grown Child: Material and Media Cultures of Early Pediatrics (Rietmann)

During the 19th century, children moved into the focus of a blossoming material and media culture. A growing market of parent advice literature offered information on topics ranging from nutrition to moral education. An increasingly broad range of toys and educational devices, such as baby walkers and writing helps, sought to assist and discipline the child during learning. The nascent specialty of pediatrics was deeply embedded and participated in this culture. Medical practitioners wrote advice, developed medical tinctures, and patented devices for healthy growth and upbringing. The project investigates how these new material, media, and medical cultures of childhood produced ideas and discourses about health and illness, and normal and pathological development. It explores how childhood was discovered as a subject for health care in the public sphere and inquires into the cultural and medical meanings that have thus become attached to it.

-

Seeing the Infant: Media Technologies and the History of Child Psychiatry (Rietmann)

Seeing the Infant explores epistemic, social, and cultural dimensions of the use of audiovisual technologies in infant psychology and psychiatry in the USA and Western Europe from the mid-twentieth to the present. It investigates how scientific and medical practitioners employed cinematography, video, computational assessment methods, and digital interfaces to analyze the psychology of young children, diagnose normal and pathological development in infants, and treat relationship problems within families. The study engages with the increasing presence of old and new media in laboratories and clinics, and asks about both the limits these media pose and the opportunities they offer to science and medicine. Partly, it uses infant research as a case study of broader media-historical changes and sheds light on the historical backgrounds and potential implications of, by now, quotidian scientific and clinical tools. But the project is also an inquiry into a specific field of medical and scientific expertise. It investigates the emergence of the recent sub-specialty of infant mental health and not only explores how this multi-disciplinary field shaped and was shaped by audiovisual technologies but also how both the discipline and the technologies have contributed to the ways we conceptualize, treat, and educate families and children today.

-

Der vergessene Avantgardist Otto Nebel: Dialogizität, Intermedialität, Multimedialität (Kohler)

Das Forschungsprojekt beschäftigt sich mit Inter- und Multimedialität anhand des Werks von Otto Nebel, der mit seiner künstlerisch-literarische Doppelbegabung zu den bedeutendsten Akteuren der klassischen Moderne und der Exil-Avantgarde gehört; und der dennoch kaum bekannt ist. Besonders hervorzuheben ist der künstlerische Dialog mit anderen Avantgardisten, insbesondere derjenige mit Kurt Schwitters, über den ebenso wenig bekannt ist wie über Nebels dichterisches Werk. Sowohl in der Zeitschrift Der Sturmwie auch in der späteren visuellen, textuellen und akustischen Poesie nehmen die beiden Künstler immer wieder Bezug aufeinander, so dass eine hochkomplexe Form von Intertextualität, Inter- bzw. Multimedialität und kollektiver Autorschaft entsteht. Das Forschungsprojekt sieht darüber hinaus eine digitale Edition vor, die Text-, Audio- und Bilddateien verknüpft und dergestalt dem vielschichtigen, multimedialen Charakter von Nebels Werk gerecht wird.

Nebels Typoscript seiner Dichtung "Rüste-Wüste", in: Nachlass Otto Nebel, Schweizerisches Literaturarchiv, mit freundlicher Genehmigung der Otto Nebel-Stiftung -

Kultur- und Mediengeschichte von Ansteckung, Seuchen, Impfungen (King)

Das infektiöse Leiden und Sterben ganzer Gesellschaftsgruppen hat immer schon mediale Antworten provoziert, die Entwicklung des modernen Journalismus ebenso wie diejenige novellistischen Erzählens vorangetrieben und die Ausdifferenzierung der modernen Massenmedien befördert. Das reicht von den Pesttagebüchern der frühen Neuzeit und den Seuchen-Novellen des 18. und 19. Jahrhunderts über die illustrierten Periodika der Choleraepoche und die Viren-Thriller Hollywoods bis zur täglichen Flutwelle von Internet-Beiträgen über die Corona-Pandemie. Besonders eng wird dieser Zusammenhang von Seuchengeschichte, Literatur und Medien immer dann, wenn ungewöhnliche Ereignisse, etwa Pandemien, passieren oder wenn sich neue medizinische Paradigmen durchsetzen. Das betrifft die Kuhpocken-Impfung im frühen 19. Jahrhundert ebenso wie Robert Kochs spektakuläre Bakterienforschung zum Jahrhundertende. Beides sind Innovationen, sie sich keineswegs auf die Medizin beschränken, sondern sich zu umfassenden Kultur- und Medienphänomenen entwickeln, die in alle Ritzen der früh- bzw. der spätbürgerlichen Gesellschaft dringen. Diesen Zusammenhängen zwischen Medizin-, Literatur-, und Mediengeschichte gilt unser Erkenntnisinteresse. Im Oktober 2021 ist im Verlag De Gruyter Martina Kings Habilitationsschrift über die Kultur-, Literatur- und Mediengeschichte der Bakteriologie im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert erschienen unter folgendem Titel: Das Mikrobielle in der Literatur und Kultur der Moderne. Zur Wissensgeschichte eines ephemeren Gegenstandes (1880-1930)

https://www.degruyter.com/view/title/524949

Weitere Publikationen:

Heil und Verderben. Zur Literatur- und Kulturgeschichte des Impfens im frühen 19. Jahrhundert, erscheint in: Kulturpoetik 2021/2.

"Gare de la Vaccine"; kolorierte Radierung, Frankreich, um 1810 -

Schreiben zwischen Kunst und Welt (Zeno jr. Bampi / Martina King)

Zur Politizität und Poetizität von Literatur am Beispiel der jungdeutschen Reisefeuilletons, Zeno jr. Bampi (hervorgegangen aus DFG/DACH-Projekt Epistemologische Moderne. Zur Empirisierung von Natur und Kultur um 1830)

Der abgeschlossene erste Teil des Projekts (Martina King) ging dem fundamentalen Wandel im kulturellen Wissenssystem zwischen 1820 und 1850 nach und begriff diese unterschätzte Epoche als 'epistemologische Moderne' mit prägender Bedeutung für den weiteren technisch-kulturellen Modernisierungsprozess. Entscheidend war der Befund einer neuartigen Wirklichkeitsöffnung im gesamten intellektuellen Raum, der mit dem Begriffspaar 'Erfahrungsdruck' und 'Empirisierungszwang' (Lepenies) fassbar wird und offensichtlich mit der Entstehung der wissenschaftlichen Biologie zusammenhängt. Indes hinterlässt diese Wirklichkeitsöffnung als transdiskursives Phänomen Spuren in Naturforschung und Literatur gleichermassen und zwar besonders in jenem Genre, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts enorme Konjunktur erlebt: im Reisebericht. So stellen sich Reiseberichte literarischer und biologischer Provenienz – von Heine und Laube bis zu Chamisso und Lyell – durch den ständigen Wechsel von Narration und Deskription, durch Zahlen, Statistiken, Abbildungen und eingewobene Intertexte als jenes bunte, montagehafte Ganze dar, das sich vom geschlossenen Kunstwerk der 'Kunstperiode' verabschiedet; in Heines Worten 'ein zusammengewürfeltes Lappenwerk'. Insgesamt zielte der erste Projektteil darauf, in solch dissoziativen Repräsentationsformen das eigentlich Moderne der epistemologischen Moderne freizulegen, das Naturwissenschaft und Literatur zwar einerseits auseinandertreten lässt, andererseits aber im Medium artistischer Textkonstruktionen aufs engste miteinander verzahnt.

Publikationen

Martina King:

- Gesteinsschichten, Tasthaare, Damenmoden: Epistemologie des Vergleichens zwischen Natur und Kultur – um und nach 1800, in: IASL 45/2 (Nov. 2020), S. 246-266

- Naturforschung in Lukka: ein vergessener Empirisierungsschub in der jungdeutschen Reiseliteratur, in: Philip Ajouri, Benjamin Specht (Eds.): Empirisierung des Transzendentalen. Erkenntnisbedingungen in Wissenschaft und Kunst 1850-1920, Göttingen: Wallstein 2019, S. 29-67

Der zweite Projektteil ist als Dissertation angelegt und wird von Zeno Bampi jr. bearbeitet. Anhand ausgewählter Reisefeuilletons von Heine, Börne, Mundt, Gutzkow, Laube und Wienbarg werden die Voraussetzungen, philosophischen Grundlagen und ästhetischen Strategien einer ‘Poetik des jungdeutschen Schreibens’ entfaltet, und zwar in einer bisher von der Forschung nicht wahrgenommenen Tiefenschärfe. Dabei zeigt sich, dass die einseitige Bestimmung jungdeutschen Schreibens, insbesondere jungdeutschen Reise-Schreibens als politische engagiert, weltbezogen und proto-realistisch deutlich zu kurz greift, da Residuen der goethezeitlichen Automomieästhetik hier mit zu berücksichtigen sind – auch in diesem Sinn ist das Heine’sche ‘Lappenwerk’ als ästhetisches Hybrid zu begreifen.

Bild: https://archive.org/stream/tagebuchvonhelgo00wienuoft#page/n7

Abgeschlossene Forschungsprojekte

Daniela Kohler

Von der Dekonstruktion zur Rekonstruktion. David Friedrich Strauß’ Ambitionen als Literarhistoriker im Kontext der Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts (Habilitation in Neuerer deutscher und vergleichender Literaturwissenschaft, abgeschlossen im Januar 2022)

Lea Anne Bühlmann

Selbstregulation und Rückkopplung - Eine Genealogie ökologischen Denkens (Dissertation in Medizingeschichte, abgeschlossen Oktober 2021)

Yolanda von Wartburg

Medizinische Schriftkommunikation und Depersonalisierung: Zum Wandel des Menschenbildes in der deutschsprachigen klinischen Kasuistik des 20. Jahrhunderts (Masterarbeit in Medizingeschichte, abgeschlossen März 2021)

Lara Hegg

Menotoxin: Geschichte einer wissenschaftlichen Setzung mit ideologischer Sprengkraft (Masterarbeit in Medizingeschichte, abgeschlossen März 2022)

Jeremy Solioz

La chute de héros scientifique Robert Koch : Influence des médias de masses internationaux sur l’affaire de la tuberculine de 1890 à 1891 (Travail de Master en Medical Humanities, complété Juillet 2022)

Jana Schafer

Darstellung von Behinderung in den literarischen Werken „Me Before You“ von Jojo Moyes und „The Revised Fundamentals of Caregiving“ von Jonathan Evison aus Sicht der Medical Humanities und der Disability Studies

(Masterarbeit in Medical Humanities, abgeschlossen August 2024)

Möglichkeiten zum Promovieren

Erfahren sie mehr zum Doktorat in Medical Humanities auf folgender Webseite:studies.unifr.ch