Engagée comme professeure en 2008 à l’Université de Fribourg, Anne-Françoise Praz y a amené une nouvelle façon de faire de l’histoire. Ses recherches ont mis l’accent sur des thèmes brûlants: histoire sur les internements administratifs, histoire sur les politiques de placements d’enfants ou encore histoire des femmes et du genre. Alors que l’heure de la retraite a sonné, Alma&Georges revient sur son parcours au travers de cinq documents soigneusement choisis par ses collègues.

Livre tirés de la collection de la Mémoire du Siècle

Après mon master, j’ai travaillé durant une dizaine d’années aux éditions Eiselé à Lausanne où j’ai eu l’occasion de créer cette collection historique. C’était une petite maison où je devais tout faire: je cherchais la documentation, j’écrivais, je faisais la mise en page. J’ai dû apprendre tous les métiers! C’était assez chouette, d’autant plus que j’avais beaucoup de liberté. Au niveau éditorial, j’ai choisi de mettre l’accent sur l’histoire sociale, la vie quotidienne, plutôt que la politique.

Ce détour par l’édition n’est pas typique pour un·e professeur·e d’université?

Je ne le vois pas comme une rupture dans ma carrière. Par la suite, cela m’a été très utile pour l’enseignement car j’ai dû apprendre à travailler vite et à vulgariser. Aujourd’hui, les parcours académiques sont plus linéaires et l’on passe directement du master à la thèse.

Mais pourquoi être revenue au monde académique. Avez-vous subi des pressions familiales?

Bien au contraire! Mes parents m’envoyaient des offres d’emploi en Valais pour que je décroche un «vrai travail». Cela dit, j’ai tout de même été institutrice durant quatre années. Je suis ensuite revenue à l’Université avec la vague ambition d’enseigner au niveau secondaire mais, dans le fond, je ne souhaitais pas retourner en Valais. Je voulais vivre autre chose!

Des petites annonces sibyllines

De mystérieuses petites annonces fleurissent dans la presse locale

Il faut savoir que le titre «retard de règles» est un euphémisme pour parler d’une grossesse non désirée. J’avais trouvé ce document en faisant des recherches pour les éditions Eiselé. Il y avait aussi des annonces de sage-femmes qui disaient: «Madame reçoit des pensionnaires à toute époque, discrétion assurée», sous entendu à toute époque de la grossesse.

L’avortement était tabou?

L’avortement, la contraception, la sexualité en général. C’est précisément ce qui m’a incité à faire des recherches sur l’accès à la contraception qui, contrairement à ce que j’imaginais, était bien antérieur aux années 1970. Il s’agit en fait d’une revendication de militants néomalthusiens qui apparaît dès la fin du XIXe siècle. Le sujet reste peu étudié en Suisse. Les archives de la police fribourgeoise m’ont toutefois permis de réaliser que des conférences sur le sujet avaient été interdites, des brochures saisies dans les kiosques et des affiches arrachées. La répression nous donne des informations sur des activités qui, sans elle, ne seraient pas restées dans l’histoire.

Un sujet à creuser?

Effectivement, ça pourraît être un projet de rêve pour ma retraite! Je sais que Margarethe Faas-Hardegger, une militante néo-malthusienne, avait fait la promotion du contrôle des naissances dans le journal syndical L’exploitée. Même s’il fallait savoir lire entre les lignes pour comprendre de quoi il s’agissait, elle avait reçu 400 lettres d’ouvrières intéressées par le sujet. Si je pouvais les retrouver, ce serait génial!

Le Conseil fédéral s’attaque au travail des enfants

Il s’agit du fameux message du Conseil fédéral annonçant la loi sur les fabriques de 1877 qui va interdire le travail en fabrique des enfants en dessous de 14 ans. Il faut saluer le fait que la Suisse est assez pionnière en la matière. A l’époque, le Conseil fédéral doit s’opposer à la fois aux industriels, qui invoquent la liberté du commerce, et aux familles, qui ont besoin du travail des enfants pour survivre. Cela se ressent dans son argumentaire, pour le moins pragmatique. Selon lui, si les enfants sont exploités prématurément par l’industrie, leur santé va s’en ressentir et ils ne produiront que très peu par la suite. Nous sommes encore à mille lieues des droits de l’enfant tels qu’on les connaît de nos jours, mais on sent poindre une ère nouvelle, où la formation et la qualification du capital humain deviennent de plus en plus importantes. La question du travail des enfants reste d’actualité et dresser des parallèles entre la situation d’hier et d’aujourd’hui me semble riche d’enseignement: quels sont les mécanismes qui ont fait que, chez nous, nous avons pu nous en passer?

Il s’agit du fameux message du Conseil fédéral annonçant la loi sur les fabriques de 1877 qui va interdire le travail en fabrique des enfants en dessous de 14 ans. Il faut saluer le fait que la Suisse est assez pionnière en la matière. A l’époque, le Conseil fédéral doit s’opposer à la fois aux industriels, qui invoquent la liberté du commerce, et aux familles, qui ont besoin du travail des enfants pour survivre. Cela se ressent dans son argumentaire, pour le moins pragmatique. Selon lui, si les enfants sont exploités prématurément par l’industrie, leur santé va s’en ressentir et ils ne produiront que très peu par la suite. Nous sommes encore à mille lieues des droits de l’enfant tels qu’on les connaît de nos jours, mais on sent poindre une ère nouvelle, où la formation et la qualification du capital humain deviennent de plus en plus importantes. La question du travail des enfants reste d’actualité et dresser des parallèles entre la situation d’hier et d’aujourd’hui me semble riche d’enseignement: quels sont les mécanismes qui ont fait que, chez nous, nous avons pu nous en passer?

Quand avez-vous commencé à vous intéresser aux enfants placés, aux minorités ou aux groupes marginalisés?

Au cours des recherches dans le cadre de ma thèse, je suis tombée sur le phénomène de la «poutamisa», de la mise à l’envers des enfants. A l’auberge du port de Portalban, le 2 janvier de chaque année, il y avait des mises aux enchères d’enfants pauvres ou orphelins qui étaient à la charge de l’assistance publique. La famille qui avait le moins d’exigences financières emportait la mise. Plus l’enfant était âgé, plus la pension était basse, car la famille se rattrapait sur la force de travail des enfants. C’est ce qui m’a amené à m’intéresser à la problématique des enfants placés.

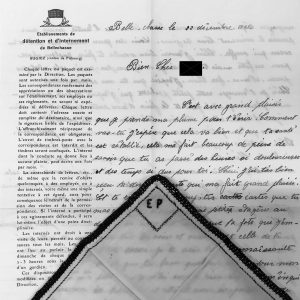

Correspondances des interné·e·s de Bellechasse

Il s’agit d’une lettre à laquelle était joint un mouchoir brodé qu’une internée administrative, incarcérée au pénitencier de Bellechasse, avait envoyée à son amoureux pour Noël. Avec ma collègue Lorraine Odier, nous avons ressenti une grande émotion en la découvrant. Nous avons remarqué que le directeur de Bellechasse laissait passer certaines lettres, celles où la femme détenue écrivait «Comment se fait-il que tu m’as oublié? Tu ne m’écris plus! Tu m’as déjà remplacée!» et ne lui remettait pas les lettres d’amour de son correspondant. Ce traitement, cette intrusion dans les relations personnelles m’apparaît comme une violence terrible! En tant qu’historien·ne, nous avons le pouvoir exorbitant d’entrer parfois dans l’intimité des gens. Nous nous demandons: «Mais qu’allons-nous faire de toutes ces souffrances?»

Et précisément, qu’en faites-vous?

Ces gens ont le droit que nous rapportions leur histoire, que l’on sache ce qu’ils ont vécu. C’est la raison pour laquelle, j’avais décidé de faire une lecture publique de ces lettres de Bellechasse.

Est-ce que cette recherche vous a marquée?

Ça a été passionnant même si pas toujours facile. Nombre de personnes sont encore en vie et voudraient que justice leur soit rendue, que les coupables soient punis. Ce n’est pas notre rôle. D’autres nous encouragent, nous remercient: «Plus vous en parlez, plus nous comprenons, plus nous savons que ce qui est arrivé n’est pas de notre faute, c’est un soulagement.»

Dans le fond êtes-vous une redresseuse de torts?

Non, je ne suis ni une redresseuse de torts, ni une thérapeute. Pour écrire cette histoire orale, il nous faut certes mener des entretiens avec des personnes qui ont vécu des choses très lourdes et qui se sont murées dans le silence durant des décennies. Certaines ont dû faire un effort immense pour oser demander des contributions de solidarité. Il leur fallait d’abord dévoiler à leur famille qu’elles avaient été victimes de placement. Je ne m’étais pas imaginée à quel point cette honte pesait sur ces gens

Et a contrario, est-ce que les institutions mises en cause, l’Etat, voire l’Eglise, vous ont freinée?

Non, même s’il y a peut-être une fixation sur certains problèmes. Il y avait, par exemple, un article de presse consacré à un mémoire sur l’avortement affiché sur le panneau à côté de mon bureau. A plusieurs reprises, des inconnus l’ont déchiré. Je suppose que c’était le fait de certains milieux conservateurs pour qui une nouvelle vision des rapports de sexe ou de la famille n’est tout simplement pas acceptable.

Hostilité grandissante envers les études du genre

Il y a énormément de mécompréhension sur les études du genre. C’est un épouvantail que l’on utilise pour démonter un adversaire, la gauche rose-verte en l’occurrence. C’est une instrumentalisation très déplorable qui a débuté dans les années 2000. L’égalité salariale, le mariage pour tous, la lutte contre les violences domestiques sont des réformes qui suscitent des résistances dont l’exutoire est la théorie du genre.

Et pourquoi avoir décidé d’entamer des études dans ce domaine?

Alors que je travaillais aux éditions Eiselé, j’ai été menacée de licenciement durant la crise des années 1990. Comme mon temps de travail avait été réduit à 50%, j’ai décidé de commencer une thèse à l’Université de Fribourg sous la direction du Professeur Python. Parallèlement, j’ai vu que l’Université de Genève proposait un diplôme d’études approfondies en études de genre et je m’y suis inscrite.

Comment était-ce perçu à l’époque?

A la fin des années 1990, cela passait pour du militantisme, du féminisme. Il a fallu se battre pour montrer qu’il s’agissait d’une approche scientifique, déjà établie depuis les années 1970 dans le monde anglo-saxon. Depuis, elle s’est imposée comme incontournable en sciences sociales, alors même qu’elle fait l’objet de vives critiques dans l’espace public. C’est une instrumentalisation très déplorable qui a débuté dans les années 2000. Car les études genre ont stimulé des réformes politiques, l’égalité salariale, le mariage pour tous, la lutte contre les violences domestiques. Ces réformes ont suscité des résistances, qui se focalisent une prétendue «théorie du genre» comme un épouvantail, utilisé pour démonter un adversaire, la gauche rose-verte en l’occurrence.

Vous a-t-il ensuite été facile d’amener ces questionnements à Fribourg?

Etonnamment, oui! Il y avait au sein de l’Institut d’histoire contemporaine une grande ouverture, même si mes collègues n’étaient pas des spécialistes. Dès ma deuxième année, j’ai proposé au Professeur Python un cours sur l’histoire des masculinités. Il m’a regardé un peu interloqué, puis m’a répondu: «Mais oui, pourquoi pas?».

Et pourquoi ce thème de l’histoire de la masculinité?

Je suis fascinée par la manière dont cette construction de la masculinité se conjugue avec la grande histoire. Prenez la Première Guerre mondiale: comment les hommes ont-ils pu tenir dans l’horreur des tranchées. Il existe deux explications antagonistes, celle dite de l’école du consentement qui explique cette attitude par un patriotisme forcené; et l’autre, celle dite de l’école de la contrainte, qui soutient que les hommes n’avaient pas le choix, en cas de désertion ils risquaient le peloton d’exécution. Ces deux approches se sont longtemps affrontées, jusqu’à ce que les historien·ne·s intègrent la dimension du genre, notamment la socialisation des hommes, éduqués à ne pas pleurer, à ne pas être des «femelettes». Cela explique aussi pourquoi ils ont tenu.

On sent que vous avez encore le feu sacré. Qu’allez-vous faire de votre retraite?

Les cahiers au feu et la maîtresse au milieu (rires). Je vais continuer à travailler car, avec ma collègue Marta Roca de Lausanne, je me suis embarquée pour deux ans dans un projet Fonds national sur l’histoire du divorce en Suisse, toujours à partir des archives judiciaires.

Et comment envisagez-vous la retraite, cette nouvelle étape de vie?

Je vais regretter mes collègues, les étudiant·es et l’enseignement, car j’adore ça! J’espère qu’ils m’accepteront encore!

_________

- Anne-Françoise Praz

- Tu seras un homme mon fils – Mais comme tu voudras, Café scientifique, 21 février 2024, 18h00 – 19h30

- Comment prendre les acteurs·trices au sérieux ? Leçon d’adieu de la Prof. Anne-François Praz, 28.02.2024, 18h30

- Les villes européennes, actrices de l’histoire - 02.04.2025

- Une thèse en guise de sésame vers la vie professionnelle - 31.03.2025

- Une station de ski trop belle pour être vraie - 27.03.2025