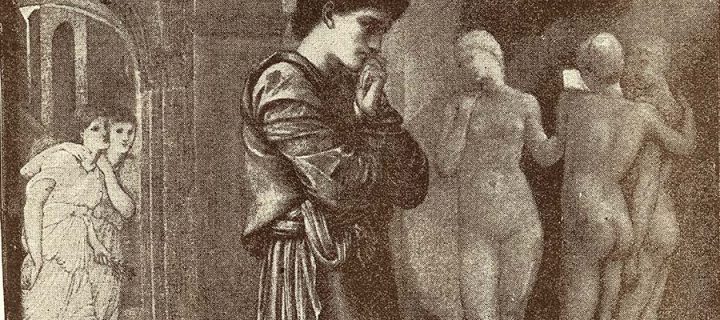

Dans la cadre de son exposition CORPUS – Le corps hybride, le Musée d’art et d’histoire Fribourg s’associe à la Fondation Equilibre-Nuithonie pour proposer une relecture contemporaine du mythe de Pygmalion. Dimanche 16 février 2025, la représentation sera précédée par deux brèves conférences, dont une de Timothée Léchot, professeur en littérature française à l’Unifr, spécialiste de Rousseau.

Pourquoi Pygmalion occupe-t-il une place si particulière dans l’œuvre de Rousseau?

D’une part, Rousseau écrit rarement pour le théâtre. A chaque fois qu’il s’y essaie, il explore des formes littéraires et des thématiques qui l’intéressent tout particulièrement. Dans le cas de Pygmalion, rédigé vers 1762, l’enjeu consiste à réfléchir aux relations entre théâtre et musique: il cherche à associer ces deux arts d’une façon distincte de celle que propose l’opéra de son temps. D’autre part, le Pygmalion de Rousseau remplit une fonction de charnière dans l’œuvre de Rousseau. Juste après la publication retentissante d’un roman (La Nouvelle Héloïse), d’un traité d’éducation (Émile) et d’un essai de philosophie politique (Du contrat social), Pygmalion apparaît comme un texte plus introspectif. Il met en scène un artiste fasciné par son œuvre, la statue de Galathée qui prend vie entre ses mains. Or Rousseau lui-même éprouvait une fascination pour une de ses créations, l’héroïne Julie de La Nouvelle Héloïse, presque vivante à ses yeux. C’est à la même époque que l’auteur commence à rédiger ses «mémoires», comme il les appelle alors, qui deviendront Les Confessions.

Alors qu’il s’oppose à la construction d’un théâtre à Genève, Rousseau choisit d’incarner cette thématique sous la forme d’une œuvre théâtrale. Pourquoi cette contradiction?

Rousseau juge en effet, contre l’avis de la plupart des philosophes de son temps, que le théâtre contribue à la corruption des mœurs: c’est un lieu d’artifice, sinon de mensonge, où les acteurs·trices et même les spectateurs·trices jouent des rôles. Rousseau encourage au contraire ses contemporain·e·s à exprimer des sentiments vrais, sans feindre, sans porter de masques. Néanmoins, chez lui, le remède se trouve parfois dans le mal. Rousseau assume le paradoxe de publier La Nouvelle Héloïse, un des plus grands succès de librairie du XVIIIe siècle, alors qu’il juge les romans amoureux néfastes pour les jeunes gens et pour les jeunes femmes en particulier. De même, il pratique parfois l’art dramatique, tout en désapprouvant l’enthousiasme de ses contemporain·e·s pour le théâtre. Ces genres à succès constituent des canaux efficaces pour toucher un large public et lui offrent l’occasion de déployer une ample réflexion sur les ressources et les dangers de l’imagination.

Formellement, son Pygmalion représente une grande nouveauté pour l’époque. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ?

En effet, Pygmalion invente un genre qui se développera après sa mort et qu’on appellera plus tard le mélodrame. Tandis que l’opéra associe traditionnellement théâtre et chant, Rousseau renonce au chant sans renoncer à la musique instrumentale. Celle-ci s’entremêle aux paroles du personnage de Pygmalion, exprimant quelque chose de ses émotions que les mots ne suffisent pas à formuler. Cette nouvelle façon de mettre en dialogue la voix et la musique a suscité des critiques, mais elle a conquis de nombreux auditeurs·trices. Rousseau était connu comme compositeur, avant d’acquérir une immense célébrité comme homme de lettres. Dans Pygmalion, il compose lui-même quelques intervalles musicaux, mais il délègue l’essentiel de ce travail au compositeur lyonnais Horace Coignet. L’exclusion du chant s’inscrit dans le prolongement des réflexions de Rousseau sur la musique française. Le philosophe estime en effet que la langue française n’est pas mélodieuse et que le chant français n’est par conséquent «qu’un aboiement continuel». Sa courte pièce musicale lui offre l’opportunité de concilier le pouvoir évocateur de musique et l’expressivité de la langue hors du domaine du chant.

Votre conférence précédera une réinterprétation contemporaine du mythe. Quelle approche en a-t-on aujourd’hui?

Le mythe de Pygmalion se trouve dans les Métamorphoses d’Ovide, mais il connaît de nombreuses réécritures littéraires et réinterprétations artistiques. Spécialiste des relations entre littérature et sculpture, Nathalie Kremer montrera que la figure de Pygmalion a fortement alimenté le mythe moderne du génie créateur. Quant à la représentation elle-même, je la découvrirai en même temps que les autres spectateurs·trices. Je crois savoir qu’elle explorera en particulier la thématique du fantasme: l’irrépressible désir de Pygmalion a le pouvoir de transformer la pierre en chair, de métamorphoser une statue en femme, manifestant avec force le pouvoir de notre imagination.

Trois représentations de Pygmalion seront proposées dans la magnifique salle du lapidaire du Musée d’art et d’histoire Fribourg le vendredi 14 février 2025 à 20h00, ainsi que samedi 15 et dimanche 16 février à 18h00. Cette dernière sera précédée à 16h15 d’une double conférence par Nathalie Kremer, maîtresse de conférence à l’Université Sorbonne Nouvelle et membre de l’Institut Universitaire de France, qui s’intéresse à la littérature du XVIIIe siècle, à la théorie de l’art classique et à la critique d’art aux XVIIIe et XIXe siècles, et par Timothée Léchot, professeur assistant à l’Université de Fribourg, dont les spécialisations sont la littérature du XVIIIe siècle, la poésie classique, le journalisme d’Ancien Régime et Jean-Jacques Rousseau en particulier.

Plus d’infos: www.equilibre-nuithonie.ch/fr/spectacles/pygmalion

- Donner corps au mythe de Pygmalion - 13.02.2025

- L’utopie conservatrice du «Réarmement moral» - 03.12.2024

- Alexandre Fasel, un homme heureux - 18.11.2024