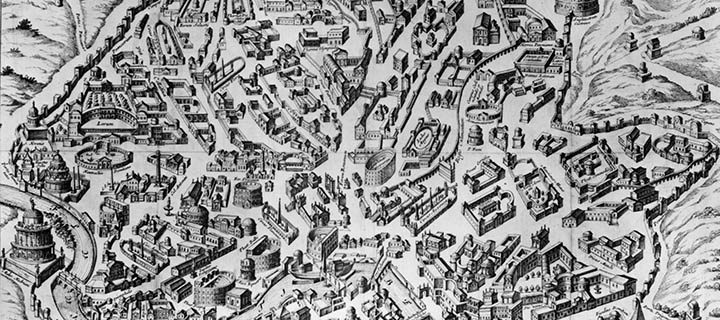

De l’Empire romain à l’époque contemporaine, les villes ont toujours joué un rôle clé dans l’organisation du pouvoir en Europe. A travers une approche comparative et transversale, l’ouvrage Patterns in the History of Polycentric Governance in European Cities explore comment les villes ont su préserver leur autonomie et interagir avec les grandes structures politiques. Cédric Brélaz, professeur ordinaire d’histoire de l’Antiquité et président du Département d’histoire, nous parle de ce passionnant projet collaboratif.

Comment vous est venue l’idée d’étudier le rôle des villes au travers de quatre périodes historiques, depuis la période impériale romaine jusqu’à l’époque contemporaine?

Il se trouve que la façon dont les villes se sont constituées et que la marge de manœuvre dont celles-ci ont pu disposer dans leurs relations avec des entités de plus grande envergure (confédérations, royaumes, empires) occupent une place importante dans la recherche historique, toutes périodes confondues. L’autonomie dont jouissaient les communautés locales au sein de l’Empire romain, l’émergence des communes au cours du Moyen-Age, la montée en puissance des villes à l’époque moderne et l’expansion urbaine depuis le XIXe siècle sont autant de phénomènes qui sont ordinairement considérés comme des jalons de l’histoire de l’Europe. L’idée s’est donc imposée d’étudier l’autonomie des villes de manière transversale et comparée, en y voyant un élément central de l’histoire européenne.

Quel est le but d’un tel projet, si vaste dans le temps et dans l’espace?

Si l’histoire, au contraire de la sociologie, ne se propose pas de mettre en évidence des règles qui détermineraient l’organisation des sociétés humaines et se borne à l’observation des faits passés, elle ne néglige cependant pas l’apport théorique des sciences sociales. Dans le cadre de ce projet, nous avons ainsi décidé, à l’instigation du professeur Thomas Lau, co-éditeur du volume, de nous appuyer sur le concept de «polycentric governance», développé à partir des années 1960 par des spécialistes d’économie et de sciences politiques. Désignant à l’origine l’interdépendance d’une multiplicité d’acteurs impliqués dans un processus économique, il nous a semblé pertinent d’y recourir pour explorer la place des villes dans le paysage politique européen à travers les siècles ainsi que la façon dont celles-ci ont interagi avec les royaumes, les empires, les Etats-nations.

Quel est le dénominateur commun entre des historien·ne·s spécialistes de périodes si différentes?

Même si –en raison des particularités dues aux sources disponibles, aux langues employées dans les documents et aux traditions académiques– la recherche historique a tendance à se spécialiser et à être envisagée séparément par période, la discipline, de par ses méthodes et ses objectifs, reste profondément unie. C’est pourquoi les quatre périodes conventionnellement délimitées que sont l’histoire de l’Antiquité, l’histoire médiévale, l’histoire moderne et l’histoire contemporaine sont rassemblées dans le Département d’histoire pour les besoins de l’enseignement et de la recherche (même si l’histoire contemporaine forme, à l’Université de Fribourg, un département distinct, lequel collabore toutefois étroitement avec le Département d’histoire). Raisonner thématiquement sur un sujet commun qui serait abordé par des spécialistes des différentes périodes permet d’obtenir une vision à la fois plus complète et plus nuancée des problèmes historiques.

Quelles sont les évolutions majeures ou, au contraire, qu’y a-t-il d’immuable dans cette gouvernance polycentrique?

Un des enseignements majeurs de cette enquête menée sur la très longue durée et de façon comparative est que les villes, indépendamment de leur statut précis et des prérogatives qui leur étaient reconnues (deux choses qui ont pu varier considérablement en fonction du contexte et de l’époque), ont été des protagonistes incontournables de l’histoire européenne. Cela vaut également pour les périodes lors desquelles des entités politiques plus puissantes, telles que les monarchies du XVIIe s. ou les Etats-nations à partir du XIXe s., se sont imposées à elles. En ce qu’elles ont représenté, et continuent à représenter aujourd’hui, le premier horizon pour l’organisation de la vie en collectivité, les villes, en parvenant à se réserver une capacité d’initiative substantielle, ont joué un rôle structurant dans l’histoire européenne.

Chez certains historien·ne·s, il y a une approche quasi militante de leur discipline: «L’histoire sert à comprendre le présent, voire à le corriger». Ici en l’occurrence, qu’est-ce que le passé peut nous apprendre sur notre présent et y a-t-il une moralité à en tirer?

En tant que discipline académique, l’histoire, comme toute science, obéit à une méthode et suppose de se conformer à une déontologie. Par conséquent, en s’efforçant d’éclairer le passé, l’historien·ne doit, dans la mesure du possible, faire abstraction de ses convictions personnelles. Contrairement à l’instrumentalisation dont elle fait couramment l’objet à des fins partisanes et idéologiques, l’histoire ne saurait justifier le présent ni servir à prédire l’avenir. En revanche, il est certain que l’étude de l’histoire permet d’être mieux armé pour comprendre les enjeux du temps présent et pour faire face à ses défis. C’est pourquoi l’apprentissage de l’histoire et la possession d’une culture historique peuvent, à l’heure de la désinformation, nous aider à contrer l’étiolement de nos consciences démocratiques. Pour ce qui est du sujet abordé dans ce volume, l’étude du rôle des villes dans l’histoire européenne montre que l’octroi de compétences accrues à celles-ci et que la décentralisation se sont révélés profitables aux populations locales, un constat qui pourrait venir nourrir une position politique à l’heure où l’uniformisation et la concentration des pouvoirs sont érigées en modèles.

- Cédric Brélaz

- Cédric Brélaz,Thomas Lau, Hans-Joachim Schmidt, Siegfried Weichlein (éd.), Patterns in the History of Polycentric Governance in European Cities: From Antiquity to the 21st Century, Berlin – Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2024, 311 p.

- Les villes européennes, actrices de l’histoire - 02.04.2025

- Une thèse en guise de sésame vers la vie professionnelle - 31.03.2025

- Une station de ski trop belle pour être vraie - 27.03.2025